藤沢 彦二郎 ウェブギャラリー

藤沢 彦二郎 ウェブギャラリー

| 2024年へ |

|

2023年12月24日(日) 趣味で撮っていた写真 その34  撮影年: 2023年 撮影場所: 池袋 タカセ喫茶室 解説: つい最近撮影の逆さ写真です。 喫茶店の天井の照明がUFOみたいです。 このシリーズ、長くなってしまいました。 逆さ写真で始めたので、締めも逆さ写真にしました。 来年からまた本業の方を時々載せていこうと思います。 どうぞ良いお年をお迎えください。 |

|

2023年12月10日(日) 趣味で撮っていた写真 その33  撮影年: 2013年 撮影場所: 有楽町 解説: 冬の日の日没後の街です。 昼間ではよく判らなかった建物の中が、日暮れとともに鮮やかに姿を現わすこの時間帯がとても好きです。 いつも美しいと感じます。 同時にどこか胸がキュンとなるような人恋しさが沸き上がって、小さい頃からずっと不思議に思っています。 |

|

2023年12月3日(日) 趣味で撮っていた写真 その32 撮影年: 2009年 撮影場所: 日本橋三丁目 解説: 冬の夕暮れの交差点です。 赤信号でクルマの流れが途絶えた一瞬の昭和通りです。 夕日を浴びたビルの並びがいい感じです。 ヨーロッパの街並みのような華麗な美しさは無いですが、この辺りは高度成長期か、それ以前に建てられた昭和の香りのするビルが多く、通り沿いのビルの高さが揃っていて、均整の取れた落ち着きのある大人の街の雰囲気です。 |

|

2023年11月26日(日) 趣味で撮っていた写真 その31  撮影年: 2002年 撮影場所: 日比谷 三信ビル 解説: 昭和の初期に建てられたビルです。 2007年に解体され、現在はミッドタウン日比谷に生まれ変わっています。 1階は昭和の時代を色濃く残したアーケードの商店街でした。 この撮影ポイントは2階で、1階の吹き抜けの天井が目の前に広がっています。 アールデコ様式の美しい内観が好きで、用事も無いのに何度も見に行っていました。 |

|

2023年11月19日(日) 趣味で撮っていた写真 その30 撮影年: 1993年 撮影場所: 代々木公園 解説: 夕暮れの町です。 代々木公園の歩道橋の上から富ヶ谷交差点方面を見ています。 右半分のクルマの流れの動と、左半分の街灯の静の対比が気に入っています。 |

|

2023年11月5日(日) 趣味で撮っていた写真 その29  撮影年: 1999年 撮影場所: 西新宿 解説: フィルム時代に戻ります。 コンパクトカメラで撮ったから日付が入っちゃってます。 雨の超高層ビル街です。 ビルの上の方は霞んで見えません。 下は絵に描いたような遠近法の街路灯です。 こういう一点消失のシンメトリーの構図は、前にも書いたけど私のツボです。 |

|

2023年10月29日(日) 趣味で撮っていた写真 その28  撮影年: 2003年 撮影場所: 渋谷区神宮前 解説: 郊外の殺風景が続いたので、都会の街中にします。 オシャレなブティックです。 店構えはパリのお店っぽくて、大きな看板のイラストが目を引きます。 この周辺はギャラリーが点在していて、一時期よく見て回っていました。 そして街並みが綺麗で洒落たお店が多いので、よく写真も撮っていました。 デジタルカメラが手放せなかった頃です。 |

|

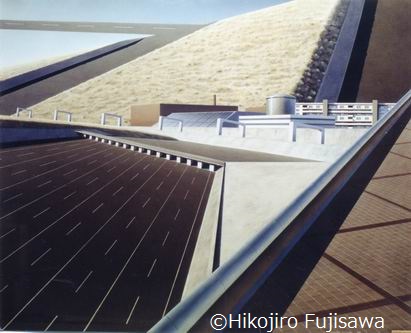

2023年10月22 撮影年: 1997年 撮影場所: 埼玉県和光市 解説: しばらく東京郊外の写真が続きます。 ここは東京外環自動車道です。 防音フェンスが延々続いています。 この頃の私は、こういった郊外の殺風景な人工物に美を感じていて、好んで絵の題材にしていました。 この写真は、アメリカの写真家ピート・ターナーの雰囲気がちょっと感じられて気に入っています。 |

|

2023年10月15日(日) 趣味で撮っていた写真 その26 撮影年: 1981年 撮影場所: 八王子市鑓水 解説: かなり昔の写真です。 大学の版画の授業で、シルクスクリーンの写真製版が課題に出ました。 それで夜景をモチーフにしようと思い立ち、家から歩いて20分ぐらいの所にある、住宅街を見下ろす丘陵の端に三脚を立てて撮影したものです。 この立っている場所のすぐ裏手に朽ち果てたお堂があって、そこで以前事件があって怖い噂の場所だったので、一人で街灯もない所を懐中電灯を頼りに、結構肝試しっぽく撮影したことを思い出します。 |

|

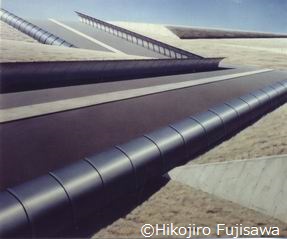

2023年10月8日(日) 趣味で撮っていた写真 その25 撮影年: 1990年 撮影場所: 草加新田 解説: 松原団地のすぐ隣に建設中の東京外環自動車道です。 まだ橋脚だけなので、T、T、T です。 写真では伝わらないかもしれませんが、実物を目のあたりにすると、巨大な存在感がかなりシュールで圧倒されます。 なお且つ現代アートしています。 |

|

2023年9月24日(日) 趣味で撮っていた写真 その24 撮影年: 1995年 撮影場所: 草加松原団地 解説: 再び松原団地です。 下の写真と同じ日です。 シンメトリーの構図で、広角レンズによって遠近感が強調されて、偏光フィルターで青空の色も強調されて、私的にはこういう写真は大好きです。 昭和30年代から40年代にかけて首都圏各地に作られた4階建てのいわゆる「団地」も、もっと間取りの広い高層住宅に段々と建て替えられて、こういった景色も過去のものになりつつあります。 |

|

2023年9月17日(日) 趣味で撮っていた写真 その23  撮影年: 1995年 撮影場所: 草加松原団地 解説: 現在は高層住宅に生まれ変わっていますが、かつてのマンモス団地です。 これはその中にある幼稚園を裏側から撮ったものだと思います。 一眼レフカメラに偏光フィルターを付けて撮影したので、空や樹木や壁の色まで強調されています。 どことなくアメリカのニューカラーと呼ばれる写真家たちの作品を連想して、ちょっと気に入っている写真です。 |

|

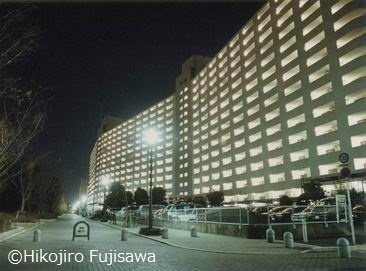

2023年9月10日(日) 趣味で撮っていた写真 その22  撮影年: 1995年 撮影場所: 高島平 解説: 高島平、二度目の登場です。 ここはどこにカメラを向けても、夜はみんなこんな感じです。 久しぶりにあらためて見ても、なんかスゴイ所。 |

|

2023年9月3日(日) 趣味で撮っていた写真 その21  撮影年: 1993年頃 撮影場所: 八王子市内 解説: たくさん撮っていた割にあまり良い写真がなくて、載せるものが無くなってきました。 なのでまたフィルム時代からさかのぼって探していきます。 この写真は建て替え前の都営住宅で、閉鎖の文字が見えます。 撮影した時は気付かなかったのですが、画面右の小窓からネコが覗いています。 ノラにとっては雨風をしのげる絶好の住処ですね。 何でもない写真が、このネコが写っていたお蔭でお気に入りの写真になりました。 |

|

2023年8月20日(日) 趣味で撮っていた写真 その20  撮影年: 2010年 撮影場所: 銀座メルサ 解説: 久しぶりの逆さ写真です。 天井の照明がいろんな物に見えてきます。 華道のけんざん、四角いケーキ、工場のオートメーションの何か・・・。 建物や駅構内の天井に向けて、人の流れが切れたタイミングでシャッターを切っています。 他者から見たら、ちょっと変なヤバい人です。 別に悪いことをしている訳ではありませんが、最近は防犯カメラにみんな写っていると想像すると、なんか気が引けてきます。 以前はコンパクトカメラでいろんな所をパシャパシャ撮っていましたが、もう撮るものもなくなってきて、カメラを持ち歩くことも少なくなりました。 |

|

2023年8月6日(日) 趣味で撮っていた写真 その19  撮影年: 2003年 撮影場所: 練馬区内 環状七号線 解説: 夕暮れの環七です。 歩道橋の上から撮影しています。 デジタルカメラが単焦点のものから、ズームレンズのものに変えた頃です。 めいっぱいズーミングして撮ったので、遠くがかなり近くに見えて、クルマが詰まって見えます。 |

|

2023年7月30日(日) 趣味で撮っていた写真 その18  撮影年: 2002年 撮影場所: 渋谷区神宮前 解説: 今は無き表参道の同潤会アパートの玄関ドアです。 この建物好きでした。 住めるものなら一度住んでみたかった。 ここにあった画廊に何度かお邪魔したことがありますが、天井が低くて妙に落ち着ける空間でした。 天井が高いのもいいですが、低いのも気持ちが落ち着けて意外といいものです。 |

|

2023年7月23日(日) 趣味で撮っていた写真 その17  撮影年: 2003年 撮影場所: 中央区銀座 解説: これも銀座です。 ちょっとわかりずらいですが、ヒョウが写っているモノクロ写真が、建設現場のフェンスにプリントされています。 よく見ると、ヒョウが街中を歩いている写真です。 フェンスの前の歩道には人が歩いています。 ちょっとトリッキーです。 |

|

2023年7月16日(日) 趣味で撮っていた写真 その16 撮影年: 2007年 撮影場所: 豊島区要町 解説: 2000年代に入って、アナログフィルムカメラからデジタルカメラになりました。 どんなふうに写っているのか写真屋の現像プリントを見るまで分らなかったのが、その場で写りを確認できるデジタルカメラになって、どんなに嬉しかったことか。 このクマさん、なぜか地べたにいました。 よほどくたびれていたのでしょう。 |

|

2023年7月9日(日) 趣味で撮っていた写真 その15 撮影年: 1998年12月 撮影場所: 銀座和光 解説: うさぎ年を控えた年末の和光のショーウィンドーです。 たくさんのうさぎのオブジェがディスプレイされています。 今年がうさぎ年なので、干支が二回りしました。 行き交う人々がシルエットになって、ちょっと気に入っています。 |

|

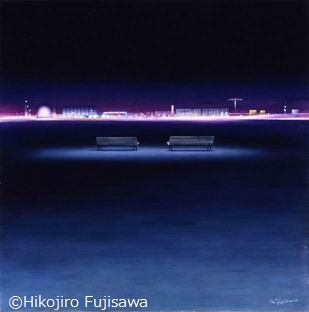

2023年7月1日(土) 趣味で撮っていた写真 その14  撮影年: 1993年 撮影場所: 光が丘 解説: 単焦点のコンパクトカメラに高感度フィルムを入れて手持ちで撮影しています。 駅から光が丘公園へ続くアプローチは、やたらに広くて何もなくて人もまばらで、街灯の明かりが静けさを醸し出しています。 戦後米軍住宅だったところに、返還後建設された住宅地で、そのせいなのかは分りませんが、北米大陸のスケールで出来ているような距離感です。 歩くには疲れるのです。 |

|

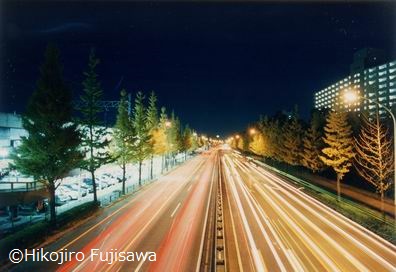

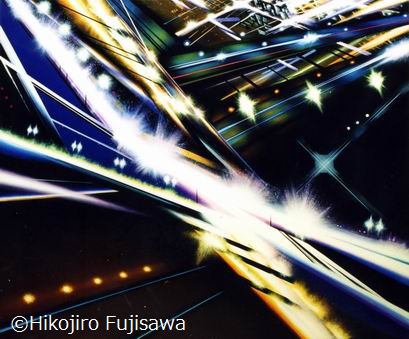

2023年6月25日(日) 趣味で撮っていた写真 その13  撮影年: 1995年 撮影場所: 高島平 解説: この時は制作の参考になりそうな題材を探しに、24㎜の広角レンズを装着した一眼レフと三脚を持って出かけました。 長時間露光でクルマの光跡がたくさん写っています。 フィルムの時代だから、撮影した後どんな画像になっているかは、写真屋からプリントが出来上がってくるまで判らないのです。 仕上がってきたプリントを見て、想像以上の光跡の造形に、ちょっと感動しました。 |

|

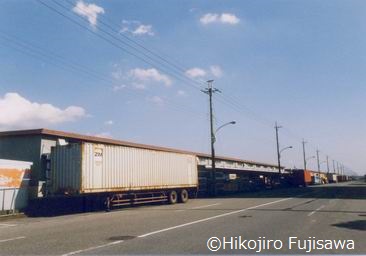

2023年6月11日(日) 趣味で撮っていた写真 その12  撮影年: 1988年 撮影場所: 東京湾13号埋立地 解説: 今は青海埠頭という立派な名前がありますが、35年前のこの頃からそういう名前がついていたのか定かではありません。 私が知らなかっただけなのかもしれません。 こんなところへ何しに行ったのかというと、単に写真を撮りに行ったのです。 埋立地ってどういう風景なんだろう?という興味だけで品川駅からバスに乗って行ったのです。 そしたら、だだっ広い道路が一本走っていて、東京都のゴミ収集車がそこを行き来していて、遠くにコンテナ用のクレーンが見えている以外何もない、あるのはススキとセイタカアワダチソウが生い茂る原野でした。 この写真の所は海沿いの倉庫が建っていた所です。 ちょっとアメリカンシーンみたいです。 |

|

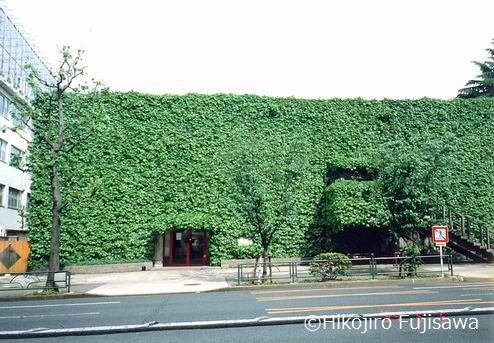

2023年6月4日(日) 趣味で撮っていた写真 その11  撮影年: 1994年 撮影場所: 都内 解説: 蔦に絡まる建物。 ここがどこだったのか、もう全く覚えていないのです。 東京都23区内であることだけは確かなんですが・・・。 それにしても見事です。 窓もない、いやあるのだと思うけど、覆われていて分らないのだと思います。 辛うじて赤い入口ドアは見えてます。 これも一期一会ですね。 |

|

2023年5月28日(日) 趣味で撮っていた写真 その10 撮影年: 1992年 撮影場所: 原宿 解説: クリスマスシーズン、表参道のケヤキ並木のイルミネーションを撮影しに行った時に、この建物にも目を奪われたのでした。 並木に合わせるように、これでもかと電飾を付けているところがいいです。 こういう場面は一期一会だと思って、すかさず撮影しないと次はもうなかったりします。 |

|

2023年5月21日(日) 趣味で撮っていた写真 その9 撮影年: 1988年 撮影場所: 横浜新港埠頭 解説: 今や観光地になっている赤煉瓦倉庫です。 この写真の頃はすでに現役ではなく、半ば廃墟のようで、夥しい落書きがされていました。 それでもその存在感は尋常ではなく、魅力に引き付けられて、私は80年代ここに3回見に行きました。 今はまるでテーマパークみたいに綺麗になり過ぎた感がありますが、しかし何でも壊して新しく作りたがるこの社会で、横浜市はよく丁寧に残してくれたものだと、さすがだなーと感心しているのです。 |

|

2023年5月14日(日) 趣味で撮っていた写真 その8 撮影年: 1990年代後半 撮影場所: 都内JR某駅 解説: 久しぶりの逆さ写真です。 どこの駅だったか忘れてしまったのですが、単に天井に向けてシャッターを切っただけです。 天井からぶら下がる様々な案内が、障害物のように起立しているように見えて、一人面白がっていました。 |

|

2023年5月7日(日) 趣味で撮っていた写真 その7 撮影年: 1990年代後半 撮影場所: 銀座 解説: 前回の写真と同じ日に撮影したと思われます。少し朽ちかけているような、こんな雑多な感じの場所があったのでした。 でもここも10年位かもっと前でしょうか、取り壊されて、新しいビルになって、もはやここがどの辺りだったのかも判らなくなりました。 |

|

2023年4月30日(日) 趣味で撮っていた写真 その6 撮影年: 1990年代後半 撮影場所: 銀座 解説: ネクタイのお店です。 銀座みたいな大繁華街を歩いていて、こんなお店に遭遇すると、ほっとするというのか、優しい穏やかな気持ちになります。 一昔前まで銀座の裏通りには、このようなこじんまりとした商店が結構ありましたが、今はもうほとんど見なくなりました。 |

|

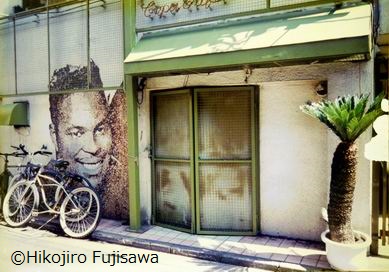

2023年4月23日(日) 趣味で撮っていた写真 その5  撮影年: 1990年代後半 撮影場所: 阿佐ヶ谷あたり 解説: 何のお店だったんだろう? バーとかパブとかそんな気がします。 壁のイラストを、私はずっとオスカー・ピーターソンじゃないかと思っていました。 近年ドゥーワップを聴くようになってハタと気が付きました。 この方、デルズのリードボーカル、マービン・ジュニアです。 本当はこの人の右側に他のメンバーが写っている写真を元にしているのです。 マニアックな話でした。 |

|

2023年4月9日(日) 趣味で撮っていた写真 その4 撮影年: 1987年 撮影場所: 八王子市打越町 解説: 実家近くの建設中の国道16号バイパスです。 橋脚だけ完成したところです。 等間隔に並んだコンクリートの立方体が、現代アートみたいで面白いと思ったのです。 私が学生だった頃の雑誌などで紹介されていた当時の現代アートは、こんなストイックな表現がもてはやされていた時代でした。(リチャード・セラ、ソル・ルイットといったアーティスト) 40年も経つと、現代アートもすっかり様子が変ったものです。 |

|

2023年4月2日(日) 趣味で撮っていた写真 その3 撮影年: 1986年 撮影場所: 渋谷区神宮前5丁目 解説: 場所は青山のこどもの城付近と言った方が分りやすいと思います。 普通の風景写真です。 新旧の対照的な建物の対比が面白くて撮影しました。 奥のガラスビルがこどもの城で、手前は現在国連大学が建っています。 手前のビルは相当年季が入っていますが、デザイン的にはなかなかのものだと思います。 |

|

2023年3月26日(日) 趣味で撮っていた写真 その2 撮影年: 1983年 撮影場所: 京王新線新宿駅コンコース 解説: これも逆さ写真です。 建物や地下街といった建造物の中は天地が壁で覆われているので、天地逆にしても違和感が少ないです。 この写真はちょっとSFチックな景色になりました。 |

|

2023年3月19日(日) 趣味で撮っていた写真 エスキースも新作もなかなか描けなくて、ここに載せるほどのものがありません。 日々淡々と僅かずつ制作しております。 なので日常にこれといったトピックもありません。 更新しないまま放っておくのもつまらないなーと思って、昔趣味で撮っていた写真でも載せようかと思います。 撮影年: 1983年 撮影場所: 和光大学アトリエ棟エントランス 解説: 私はまだ学生で、この建物の中で絵を描いていました。実はこれ、天地逆さです。友人が「逆さにしたらシュールで面白い」とのアイデアを拝借して、これ以降時々撮った写真の中から、天地を逆に見るパターンを始めました。 |

|

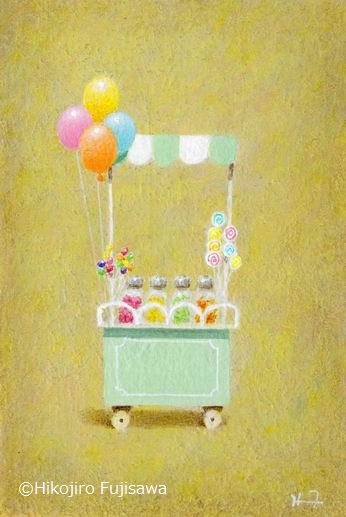

2023年3月3日(金) 新作  「キャンディーマン」 15×10㎝ コットン紙にアクリル絵具 昨年11月に載せたエスキースの完成形です。 |

|

2023年2月5日(日) この絵を出品します  ギャラリーゴトウ開廊25周年記念「絵のある生活」出版記念展にこちらの絵を出品いたします。 「雨上り」 P3号 コットン紙にアクリル絵具 「激しい雨がいろんなことを洗い流して、目前には透明な世界が広がってる。 もうすぐここに人々が戻ってくる。」 |

|

2023年1月22日(日) 展覧会のお知らせ いつもお世話になっているギャラリーゴトウさんが、今年2月に開廊25周年を迎え、オーナーの後藤さんが本を出版されました。 開廊25周年、出版記念展を開催します。 総勢46名の展覧会です。 2月6日(月)~21日(火) 私も小品を1点出品いたします。 只今制作中です。 完成したらここに掲載します。 |

|

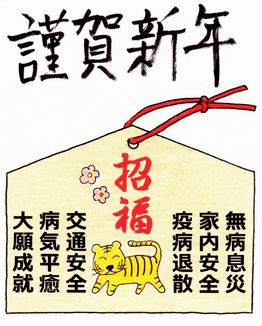

2023年1月3日(火) 新年のごあいさつ  明けましておめでとうございます。 これといった抱負はありませんが、健康でコンスタントに制作が出来ればいいと願っております。 一昨年からほぼ二年間、鉛筆画ばかり描いていましたので、少々フラストレーションが溜まって、今年は本来のアクリル画に戻って制作しようと思っております。 新作をときどきここにアップする予定です。 皆様も健康で佳い年となりますように、お祈り申し上げます。 本年もよろしくお願いいたします。 |

|

2022年12月26日(月) 謝辞 ドリーミングクリスマス展にご来場いただいた皆さま、寒い中をどうもありがとうございました。 こちらをご覧の皆さま、今年も一年間ありがとうございました。 どうぞ良いお年をお迎えください。 |

|

2022年12月19日(月) クリスマス展  本日からギャラリーゴトウで始まる「ドリーミングクリスマス展」 に私も参加しております。

搬入、飾りつけを済ませた作品たちです。

皆さまのご来場をお待ちしております。

会期 12月19日(月)~24日(土)

時間 12:00~18:00 (最終日16:30まで)

出品作家 伊藤香奈、ツリタニユリコ、野坂徹夫、藤沢彦二郎

会場 ギャラリーゴトウ セカンドルーム

|

|

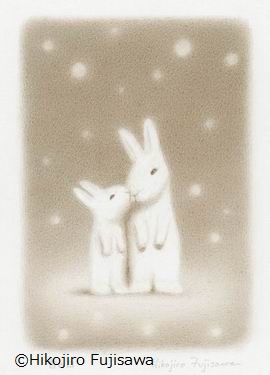

2022年12月4日(日) クリスマス展のお知らせ  今月19日(月)から24日(土)まで、クリスマス展に参加します。 場所は前回個展と同じギャラリーゴトウ・セカンドルームです。 私はクリスマスと来年の干支うさぎにちなんだ鉛筆画を4点出品いたします。 お近くにお出掛けの際は、ぜひお立ち寄りください。 タイトル: 雪の日 大きさ: ハガキ大 画材: 紙に色鉛筆と鉛筆 |

|

2022年11月27日(日) 最近のエスキース  「コーヒーショップ」 この絵も前回の絵も、作品にするならとても小さいサイズで描こうと思っています。 部屋にちょこっと飾っておくとほっこりするような絵にしたいです。 |

|

2022年11月13日(日) エスキース  個展が終わって一息ついたところで、次に何を描こうか考えています。 かつては描きたい絵を好きなように描いていました。 だからか、描いた絵を部屋の壁に掛けておくことはほとんどありませんでした。 描きたい絵と眺めていたい絵が一致していなかったのです。 最近は意識が変わって、自分の部屋に飾っておきたくなるような絵が描きたいです。 だから、かつて描いたエスキースの大部分は仕舞って、新しく始めています。 右のエスキース 「キャンディーマン」 |

|

2022年10月16日(日) 御礼 藤沢彦二郎鉛筆画展にお越しいただいた皆さま、誠にありがとうございました。 また、作品をご購入いただいた皆さま、あらためて御礼申し上げます。 次回は本来のアクリル画で開く予定です。 一応仮ですが、一年半後の開催を目標に制作に励みますので、次回もどうぞよろしくお願いいたします。 |

|

2022年10月10日(月) 個展始まりました   |

|

2022年10月2日(日) 個展に出します  タイトル: ファニチャーストア 大きさ: ハガキ大 画材: 紙に色鉛筆と鉛筆 家具店。タイトルそのままです。 |

|

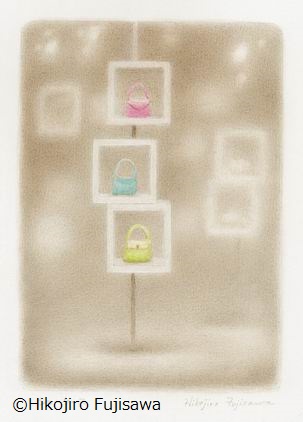

2022年9月25日(日) 個展に出します  タイトル: ショーケース 大きさ: ハガキ大 画材: 紙に色鉛筆と鉛筆 バッグを売るお店のショーケース。 |

|

2022年9月4日(日) 来月個展です 来月10日より15日まで、個展を開きます。 今回も前と同じギャラリーゴトウさんのセカンドルームで、鉛筆画のミニ個展です。 自分にしては珍しく、早めに作品が仕上がりました。 あとはDMの作成・発送と、フレーム選び・取付けで、大体準備完了です。 皆様の嬉しい再会と新しい出会いを心待ちにして、準備して参ります。 |

|

2022年8月14日(日) 残暑お見舞い申し上げます  タイトル: 光の街 大きさ 40号なんだけど、その一部をトリミングしたもの 画材 キャンバスにアクリル 制作年:2010年 だいぶ前の絵です。 一部分をトリミングして載せています。 いろんなものが横長の画面にゴチャゴチャ描いてあって、ちょっと冒険したけどまとまりがなくなって、うまくいかなかった、そういう絵です。 |

|

2022年7月31日(日) 新作の鉛筆画  タイトル: バリ島から来たふたり 大きさ ハガキサイズ 画材 鉛筆、色鉛筆 バリ島の民芸品です。 とある美術館で売られていたところに遭遇し、なんともトボケた表情と素朴さに惹かれ衝動買いしました。 個展の日程がはっきりしましたのでお知らせいたします。 10月10日(月)~15日(土) ギャラリーゴトウ セカンドルーム 今回も鉛筆画だけのミニ個展です。 十数点の展示を予定しております。 |

|

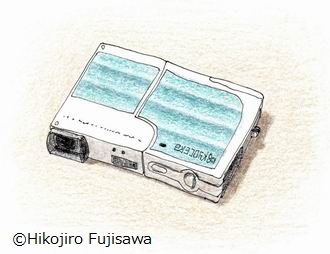

2022年7月24日(日) だいぶ前に描いた脱力スケッチ  画用紙に水性ボールペン、色鉛筆 またデジカメです。 十数年前に使っていました。 ボディ半分が真ん中で回転して液晶ファインダーを立ち上げる構造になっています。 気に入って使っていましたが、周りの人の使うものを見たら、既に液晶画面はずっと大きくなっていて、手ぶれ補正も普通に出来て、画素数も倍以上あって、自分の使うこのカメラはあっという間に時代遅れの物になっていました。 |

|

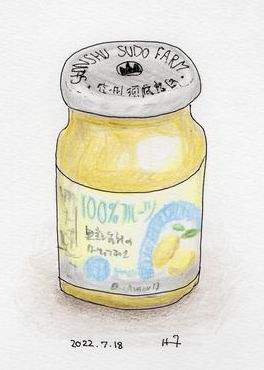

2022年7月18日(月) 新しく描いた脱力スケッチ  画用紙に水性ボールペン、色鉛筆 レモンジャムです。 さわやかです。 美味しいです。 久しぶりに脱力描写しました。 これ、色を付けていく作業が楽しいです。 オトナの塗り絵みたいです。 また始めてみようかな・・・と、少しやる気が出てきました。 |

|

2022年7月3日(日) 梅雨用の絵  「光の傘」 2006年 キャンバスにアクリル 20×14㎝ だいぶ前に描いた絵です。 今頃は梅雨真っ只中でタイムリーな絵になるはずでしたが、今年は真夏が来るのが早すぎて時期外れの絵になってしまいました。 |

|

2022年6月26日(日) 暑いので  暑いので海で撮ってきた写真です。 梅雨に入る前の由比ヶ浜です。 この日は、長谷寺の観音様の御足参りに行った日で、帰りに寄ってみました。 いつ見ても海は気持ちいいです。 スカーッと心が晴れて、テンションが上がります。 砂浜に寄せては返す波を眺めていると、頭の中が空っぽになって、いつまでもずっと見ていられます。 この感覚は、童心に帰るというより、もっと原初の野生の本能に帰る、そんな気がします。 |

|

2022年6月19日(日) 新作の鉛筆画  タイトル: Model House 大きさ ハガキサイズ 画材 鉛筆、色鉛筆 私、住居・建築関係の記事の載った雑誌やらを好んで見るので、しまいに頭の中にこんな風景が浮かんできて、絵に描きたくてウズウズして、描いてしまいました。 誰も欲していなくて、良いとも言われなくても、描いてしまいます。 でも絵を描く事の基本に立ち返っていると考えればいいのです。 |

|

2022年6月12日(日) 「脱力」スケッチ 4  描いたのは2009年。 模様の入った画用紙に水性ボールペンと色鉛筆。 少し気合が入って、脱力度低いです。 ラジオです。 どこで買ったか忘れましたが、千円ぐらいのチープな物です。 モノラルですがFM放送も聴けます。 レトロなデザインが面白くて衝動買いしました。 この手の買物は大体、大した必要性も意味もなく、ほとんど使わずに結局引越しの時などに処分することになるのでした。 こういう安物買いのなんとやらは、今までに相当あります。 でも考えようで、あまりキッチリし過ぎた遊びのない生活よりも、手の届く範囲の物を買って楽しんでいれば、それはそれでいいことにします。 |

|

2022年6月5日(日) 「脱力」スケッチ 3  目覚まし時計のちょっと変わり種です。 石をモチーフにしたデザインで、背中にリング状のスタンドが付いています。 壁に引っ掛けることもできます。 見た目はしっかりプラスチッキーですが、気に入って使っていました。 動かなくなって捨ててしまいましたが、ヘタでもこうして絵にしておくと、いつでも記憶の底から甦って手触りまでも思い出せるから、絵って面白いなーといつも思うのです。 |

|

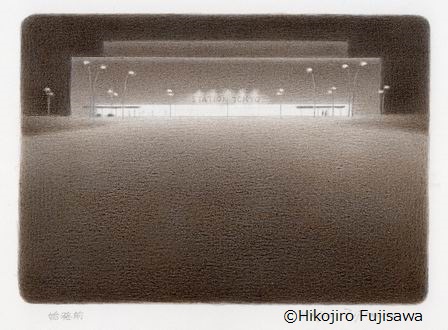

2022年5月29日(日) 新作の鉛筆画  タイトル: 始発前 大きさ ハガキサイズ 画材 鉛筆、色鉛筆 夜明け前のターミナル駅です。 以前に大きめのキャンバスに絵具で描いたものがありますが、今回あらためて鉛筆で描いてみました。 |

|

2022年5月22日(日) ノスタルジー タイトル: 町々 サイズ: 25号(画像は部分) 画材: キャンバスにアクリル絵具 制作年: 2007年 次々と新作が作れないので、こうして時々古い作品を載せます。 私が幼い頃は、まだ町にコンビニもスーパーもない時代で、この絵みたいに個人商店が軒を連ねていました。 私は子供の頃、場面緘黙症だったので、人対人のコミュニケーションが必要なこういうお店で買い物をすることができませんでした。 今の時代はコンビニでもスーパーでも無言で買い物が出来てしまうので、あの頃の私なら便利な世の中かもしれませんが、それはそれで考えさせられてしまいます。 時代が逆で、あの頃に今の自分がいたら・・・なんて想像して、この絵の中を歩いています。 |

|

2022年5月15日(日) 静物画  タイトル未定(セキセイインコのマスコット) サイズ: 11×11㎝ 画材: 紙にアクリル絵具 昨年10月22日で紹介したラフな鉛筆画を、真面目に絵具で描きました。 気に入ったモチーフを静物画にするのを、今後シリーズ化して描いていこうと思っています。 |

|

2022年5月8日(日) 新作の鉛筆画  タイトル 未定(仮のタイトル「バス停の町」) 大きさ ハガキサイズ 画材 鉛筆、色鉛筆 久しぶりの鉛筆画です。 どこにでもありそうで、どこにもない景色。 戦争も暴力も悲劇もない、平和で穏やかな時間だけが流れている。 |

|

2022年5月1日(日) 外苑前  新緑の季節です。 美しいです。 用事のついでに外苑前の銀杏並木に寄ってきました。 黄色く色づいた紅葉の季節も素敵ですが、私は新緑の頃が好きです。 紅葉の時期のようにテレビのニュースで紹介されたりしないから閑散としています。 時々犬を連れて散歩している人が目の前を通り過ぎて行きます。 なので私はこうしてベンチにのんびり悠々と腰かけて、心地良い時を過ごしたのでした。 おしまい。 |

|

2022年4月24日(日) 赤坂迎賓館  「私は今パリにいます。」と言っても嘘を言っているようには見えない、ヨーロッパの宮殿みたいな迎賓館。 一度でいいから中をこの目で見たいと思っていましたが、何年か前から通年一般公開になっていて、先日ついに見てきました。 平日の雨の日とあって見学者はとても少なく、豪華絢爛の大広間をほぼ独り占め状態でした。 私にとって謎だった、天上画を誰がどうやって作ったかを、ボランティアのガイドさんから聞くこともできてスッキリしました。 現役の迎賓館をこうして一般公開するとなると、警備やらなにやらで人手が必要で大変だなと見ていて感じたのですが、よく踏み込んでくださいました。 有り難いです。 |

|

2022年4月17日(日) 「脱力」スケッチ 2  これも20年前の「脱力」スケッチです。 聞いたことのないメーカーのCDラジオです。 これは3年ぐらいで壊れましたが、現在でも机の上に載せても邪魔にならない薄型で、ロープライスのものを好んで使っています。 音に関しては贅沢を言いません。 普通に聴こえれば満足です。 最近は場所を取らないデジタルオーディオも使うようになりましたが、お気に入りのアーティストのものはCDです。 やはり物体の方が愛着が湧いて、宝物感を味わえて楽しみがあります。 |

|

2022年4月10日(日) 「脱力」スケッチ  新作はまだしばらく出来ません。 穴埋めにいろいろ載せて行きます。 今からちょうど20年前、日記のような感覚で日筆というのを描いていた時がありました。 これがその最初の1枚です。 でも長続きせず、結局15枚位描いてやめてしまいましたが。 私は一生懸命気合を入れて、何本もたくさん線描をしてデッサンしないと形が掴めないのです。 でもそれが苦痛で、それでこういう気の抜けた線描で、気楽に描いたら楽しいだろうなと思って始めたのがこの「脱力」スケッチでした。 このモチーフは20年前に使っていたデジカメです。200万画素でした。 レンズがボディの片側にグッと寄っている、このデジカメであることを強く主張したデザインが好きなのです。 |

|

2022年3月20日(日) 振り返り中 最終回  「ささめき」 制作年1999年 30号 長い紆余曲折の後、やっと今に直接つながる絵になりました。 今は個展のときによく人から「人柄と絵が同じですね」と言われますが、直線的で尖った絵を描いていた頃は「作品と実際の人物が一致しない」と言われていました。 それだけどこかで無理をしていたのでしょうね。 振り返りもこれで終わりにしたいと思います。 体調がまだ本調子ではなくて、なので新作はときどき、ほかに日々のつれづれなどを載せていけたらと思っています。 |

|

2022年3月12日(土) 振り返り中 第20回  「Virtual material」 制作年1998年 50号 白い絵具を筆ではじいて飛び散る白を光跡に見立てた表現は、そのまま抽象画に近づいて行きました。 そしてこの完成した作品を見て、「これはもう抽象画であって、絵を描き始めた若い頃に思い描いた世界と、なんてかけ離れてしまったのだろう。」という感慨でいっぱいになりました。 恩師の助言のテーマを持ちながら、公募展、コンクールで良い評価を得るために制作してきましたが、表現がもうこれ以上先のない行き止まりに来てしまいました。 同時に、やり尽した満足感もありました。 この作品を最後にして、夢見がちだった若い頃にまた戻って、ふりだしから始めたくなりました。 あの頃は未熟で技術が追いつかなく描けなかった世界も、今なら描ける気がしました。 それで初めの頃の具象画に完全に戻ります。 |

|

2022年3月6日(日) 振り返り中 第19回  「冬原」 制作年1994年 8号 1994年、公募展向けの大作と並行して、このような小品を描き始めました。 ある日ある瞬間から、小さな絵でいいから夜の静寂の世界が無性に描きたくなりました。 大げさなテーマを掲げた大作もいいけれども、等身大の自分の気持ちを絵にした小品もいいなと思いました。 そして段々と公募展向けの大作を描くことに疑問を持ち始めます。 大きな会場で大勢の人の前で大声で演説をするような制作発表が、自分には一生懸命背伸びをして無理をしているように意識し始めました。 小さな部屋で一人を前にして語りかけるような、そんな絵が自分には性に合っているように思い始めました。 |

|

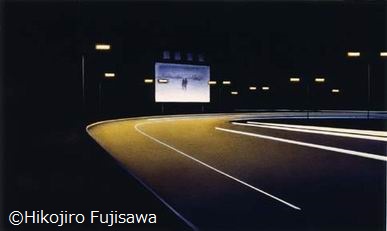

2022年2月27日(日) 振り返り中 第18回  「光茫」 制作年1995年 130号 クルマの光跡だけが写った道路の写真を見たとき、光跡以外何も写っていない夜の街に、自分の絵のテーマだった「都市の喧騒と人間性不在の静寂」を感じ、しばらく光跡をモチーフに作品にして行くことにしました。 この絵は当時出品していた団体展で賞を貰って会員に選ばれ、念願だった安井賞展にも入選し、更にこれも夢だった本の表紙に採用され、私に幾つものご褒美をもたらしてくれました。 光跡を表現するのに使っていた絵具のブラッシングの技法は瞬発的な緊張感が必要で、じっくり描くタイプだった自分には背伸びをした表現でした。 そのせいでしょうか、一方で本当の静寂の世界を、ある日突然描きたくなりました。 |

|

2022年2月20日(日) 振り返り中 第17回  「ペデストリアンデッキより」 制作年1992年 130号 ザハ・ハディッドのレンダリング集を初めて見たときは本当に心がトキメキました。 それまでの建築家のそれとは次元の違う、まるで新しい造形感覚の抽象絵画を見るようで、すっかり魅了されました。 そんな影響もあり、私の絵はより鋭角的になって行きます。 しかし鋭角的になればなるほど、現代都市の郊外を描くという始めの主題は見えにくくなって、本来訴えかけるはずだった何かが失われて行きました。 |

|

2022年2月13日(日) 振り返り中 第16回  「A33-206」 制作年:1990 120号と130号の間 建築家の描くドローイング(レンダリング)は、完成した実物の建物と違って、建築家の素の思いが直に感じられて、絵画として見ても美しく素晴らしいものがあります。 この頃の私は古今東西の絵画よりも、そんな建築家のドローイングに魅せられていました。 その中でイギリスの建築家集団アーキグラムの中心人物ピーター・クックのドローイングはカラフルでポップで抽象絵画的なものもあり、魅了されました。 私の描く絵は、もはや初めの頃のシュールレアリスムや形而上絵画に影響を受けた作風から遠く離れて、益々インパクトを求めて別のものになって行きます。 このあと更に強烈な建築家のドローイングに出会います。 |

|

2022年2月6日(日) 振り返り中 第15回  「集積」 制作年:1989 120号 29歳の時の作品です。 殺風景だった画面から、更にインパクトを求めて、現代都市のモンタージュ的な構成に変わった頃です。 完成したこの絵を見て、自分が空を飛んでいるみたいで痛快でした。 何か新しい扉を開いたような気がして、この年の制作は調子付いていました。 でも何枚か描いているうちに、これも飽きてきます。 建物を何十棟も描くのも嫌になってきました。 「これいいな」と感じた視覚的情報に触れて、すぐに感化されて自分の絵に取り入れたくなりました。 更に画面が構成的になって、現実の描写から離れて行きます。 |

|

2022年1月30日(日) 振り返り中 第14回  「郊外」 制作年:1988 150号 まだ若く、勢いで描いていたこの頃は大作を描くのが楽しく、今思えば貴重な時間でした。 当時はピンと来なかった恩師の言葉「藤沢君、今のうちにたくさん大きい絵を描いておいて。」の意味が、今になってよく分ります。 私のような筆使いで大作を描くのは肉体的にキツくなりました。 この頃になると、現代都市の喧騒と、その真逆の都市に内在する人間性不在の静寂を、一つの画面に同居させることを目指して描き始めました。 当時、150号を展示できる貸画廊は現代美術専門の所しかなく、「あなたの作品は現代美術じゃないからうちでは無理」と言われたことで、私の「現代美術」不信は増幅しました。 この150号は遊びに来た友人一人が見た以外は誰の目にも触れられずに、長い間巻いた状態で実家にありましたが、結局これも廃棄しました。 |

|

2022年1月23日(日) 振り返り中 第13  回 回制作年:1987 130号 実家に程近い所に開通した幹線道路のバイパスは、こんな金属製の防音壁が延々続いていました。 私の大好きだったレコードジャケット(ウェス・モンゴメリーのロードソング)を思い浮かべ、絵にしたいと思いました。 この頃になるとインパクトを求めて画面を直線だけで構成するようになり、現実の風景から離れて行きます。 初個展を銀座の貸画廊で開いた時のDMに使った絵です。 自分の中の原風景の一つである郊外をテーマに、自然破壊への抗議でもなく、文明賛歌でもない、情を挟まない透徹したニュートラルな世界を描きたかったのです。 |

|

2022年1月16日(日) 振り返り中 第12回  制作年:1987 6号 この頃の制作の中心は公募展向けの大作ばかりでした。 沢山の応募作品の中で、いかに審査員の目に留まるかに気を取られがちになり、そうすると段々と気付かないうちに、作品もそういう顔になって行きました。 そんな制作活動の合間にときどきこのような小品を描くことがありました。 建て替えで住民が退去して行く中の、真冬の都営住宅のスケッチがもとです。 大作はひと気のない新開地、小品は人が去って行く住宅地と、考えれば私は「ひと」が制作の裏テーマなのだと気付きます。 |

|

2022年1月9日(日) 振り返り中 第11回  制作年:1986 100号 普通の目線の風景画でない、何か違うものを求めて暗中模索していた頃の絵です。 真横からと俯瞰の視点を組み合わせて構成していて、ちょっと変です。 建設途上の茫々とした、ひと気のない造成地に心惹かれて描いていたその頃の私は、やはり心もどこか病んでいて、対人恐怖だったり視線恐怖だったり、今で言うコミュ障だったりで、絵はその人の心を映すようで、自分のことながら興味深いです。 |

|

2022年1月2日(日) あけましておめでとうございます。  昨年は体調不良で一年の3分の1を棒に振ってしまいましたが、休養を取るのにいい機会と捉えることにして過ごしておりました。 年が明けてまた新たな気持ちで制作に励みたいと思います。 このホームページの作品コーナーも2014年以降ずっと手付かずでしたが、その後の未掲載作品を含め作品を絞り、新しく鉛筆画コーナーを設けて更新しました。 こちらは引き続き、しばらく昔の作品の振り返りを紹介して参ります。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 |

| 2020-2021年へ |

Copyrights(C) Hikojiro Fujisawa, All Rights Reserved.